Wir freuen uns, Ihnen jeden Sonntag ein Stück einer wunderbaren Geschichte über Schottland, Whisky und das Reisen vorstellen zu dürfen: Exklusiv auf Whiskyexerts präsentieren wir Ihnen Whisky Cycle, das neueste Buch von Uli Franz, als Fortsetzungsgeschichte.

Uli Franz lebt als Schriftsteller im Chiemgau und auf der dalmatinischen Insel Brac’. Von 1977-80 arbeitete er als Zeitungskorrespondent in Peking. Über China und Tibet veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Zuletzt erschienen Radgeschichten und „Die Asche meines Vaters“ (Rowohlt Verlag).

Das Buch Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland (ca. 320 Seiten) ist momentan in der ersten Auflage vergriffen – über Neuigkeiten zu Bestellmöglichkeiten werden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.

Whisky Cycle – Eine Radreise durch Schottland von Uli Franz (Folge 17)

Während der Brennerei-Besichtigung war ich Berni begegnet. Berni stammte aus Österreich und arbeitete für eine Woche als Schüler der Whisky Schule im Betrieb. Im Brennhaus hatte ich ihn angesprochen, weil er ein T-Shirt mit der Rückenaufschrift „Springbank Whisky School“ trug und ich nach zehn Tagen Entzug mal wieder unverkrampft reden wollte. Berni sprach nämlich ein gut verständliches Deutsch, auch wenn er aus Vorarlberg stammte. Ihm zu begegnen, war eine echte Fügung, um doch noch Informationen über Springbank und die Schule, die mich abgelehnt hatte, zu erhalten. Erfreulicherweise fremdelte Berni keine Sekunde, auch zeigte er keine Attitüden als Adept dieser gefragten Institution. So freute auch er sich, mal wieder auf Deutsch zu plaudern. Herzlich berührt von unserer Begegnung, hatte er mich spontan zum Abendessen eingeladen.

Um 18 Uhr traf ich im Dellwood Hotel am Ortsrand von Campbeltown ein und fand auch gleich den Speisesaal hinter dem Kaminzimmer. An einem gedeckten Gemeinschaftstisch hatte der Service den Platz neben Berni freigehalten. Als ich das arrangierte Gedeck erblickte, fühlte ich mich sofort angenommen. Berni erhob sich und stellte mir die anderen am Tisch mit Namen vor. Die Gruppe bestand aus sieben Männern und einer Frau, drei stammten aus den USA und drei aus England. Der Senior hieß David Long und war 62 Jahre alt. David lebte in Kalifornien und hatte die verdammt lange Reise auf sich genommen, um sich einen lang ersparten Traum zu erfüllen. Jane arbeitete in einer Washingtoner Bar und Georg war Barkeeper in New York. Die anderen kamen aus London und Berni aus Bludenz. Alle waren rundum zufrieden mit ihrem täglichen Unterricht, der nach dem Prinzip „learning by doing“ vonstatten ging.

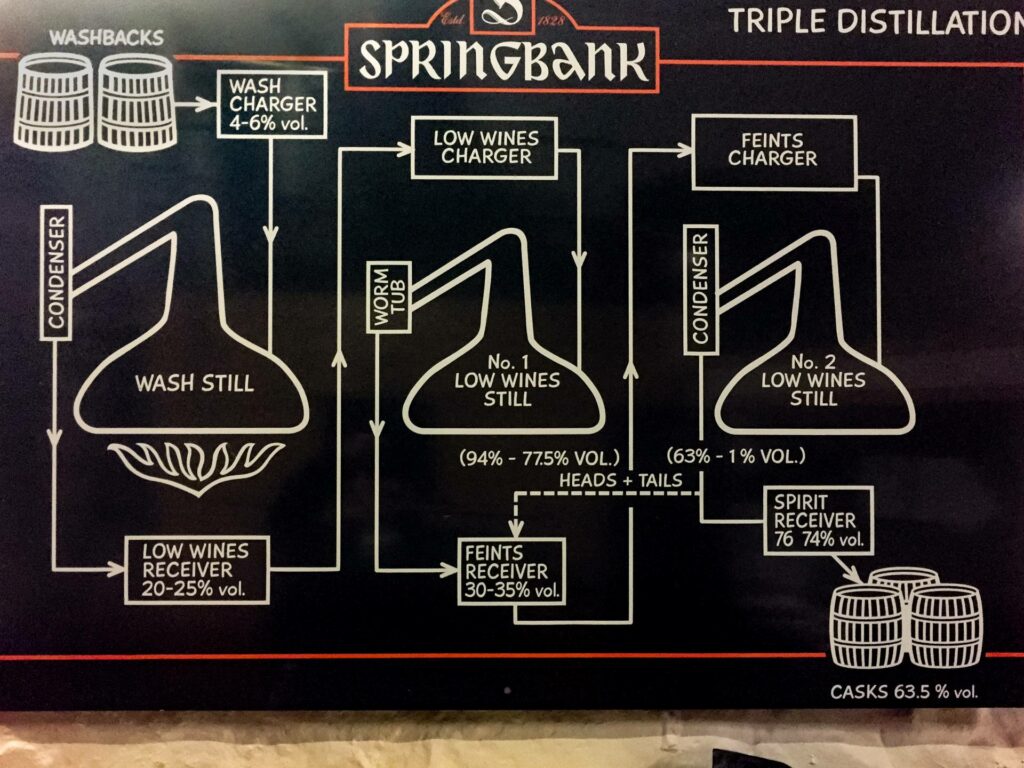

Nach der obligatorischen Tomatensuppe kam Berni auf das Tagespensum ihrer Schule zu sprechen: „Heute Morgen haben wir die fünf Tage lang eingeweichte Gerste aus dem Wässerungsbassin herausgeschaufelt. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Knochenarbeit das war, diese feuchten Körner Schaufel für Schaufel aus dem Becken zu schippen. Anschließend erklärte uns Destillateur John wie eine Brennblase von innen aussieht und funktioniert. Wir lernen, indem wir im normalen Arbeitsprozess mitlaufen, das ist das Prinzip bei Springbank. All unsere Fragen werden sachkundig beantwortet, allerdings verstehe ich leider den gälischen Dialekt nicht immer so gut. Aber das Ganze macht großen Spaß und nach einer Woche hat man das Einmaleins des Whiskymachens kapiert.“

Als der erste Hunger gestillt war und sich am Tisch einzelne Grüppchen bildeten, fragte ich Berni an meiner Seite, warum er hier sei?

„Na ja, Whisky ist meine Freizeitbeschäftigung, sozusagen mein Hobby. Angefangen hat alles mit einer Flasche Springbank, die ich zur Hochzeit geschenkt bekam. Seit fünfzehn Jahren liebe ich jetzt den schottischen Whisky und hab mir über die Jahre eine schöne Sammlung zugelegt. Mit der Zeit ist die Beschäftigung mit Scotch, egal ob Blend oder Single Malt, für mich zu einer Art positivem Lebensgefühl geworden. So war es nur konsequent, dass ich mal das Whiskymachen kennenlernen wollte. Schon vor drei Jahren habe ich mich für die Springbank School angemeldet, erst jetzt hat es endlich geklappt…“

„Was kostet denn der Wochenkurs?“

„Wir müssen zwar 1.500 Pfund Schulgebühr plus Unterkunft und Verpflegung bezahlen, das ist für eine Woche nicht gerade billig. Aber für jeden von uns ist das die Sache wert. Erst gestern Abend sprachen wir darüber und waren alle der gleichen Meinung. Man bekommt einen ganz neuen Zugang zum Whisky, wenn man seine Herstellung begriffen hat. Schon nach drei Tagen kann ich für mich sagen: er ist inzwischen viel mehr als nur ein alkoholisches Getränk, für mich ist er inzwischen die raffinierteste aller Spirituosen. Langsam begreife ich das Wechselspiel zwischen Alkohol und Aroma, was ja der Schlüssel zum richtigen Verständnis ist. Gestern brachte einer der alten Hasen ein schönes Beispiel: beide sind wie Pferd und Reiter – der Alkohol ist das Pferd, welches das Aroma im Sattel trägt. Dabei ist keines von beiden wichtiger oder unwichtiger, denn wären sie nicht ausgewogen, bekäme man entweder ein duftiges Parfüm oder einen laschen Korn. Die ganze handwerkliche Arbeit, die ja verdammt anstrengend und vielseitig ist, und dann das ganze feinsinnige Komponieren einer runden Textur sind für mich so komplex, dass ich vollstes Verständnis für den Preis von 340 Pfund für einen 21jährigen Single Malt habe.“

Die Amerikanerin Jane, die uns gegenüber saß, mischte sich ein: „Du hast recht Berni, jeder Springbank ist handcrafted und seinen Preis wert. Aber vergiss nicht, auf den Erzeugerpreis kommen noch die Alkoholsteuer und die Mehrwertsteuer oben drauf, das macht beinahe 35 Prozent vom Ladenpreis aus.“

„Wie bitte! 35 Prozent an Steuern?! Das ist ja Wucher!“ Echt empört war ich, kaum dass ich diese Info hörte.

„Ja, die Engländer verdienen verdammt gut am schottischen Whisky.“

„Dazu kommen die Unkosten, allein die Preise für die Eichenfässer steigen von Jahr zu Jahr. Gestern erzählte mir der Lagerhausverwalter, dass ein Ex-Sherry Hogshead inklusive Transport von Andalusien hierher 800 Pfund kostet.“

„Und was da an Whisky über die Jahre im Nirvana verschwindet, das kostet ja auch `ne Stange Geld“, ergänzte Berni schmunzelnd.

So redeten wir noch eine ganze Weile kreuz und quer über den Tisch und lachten über Missverständnisse zwischen den Kulturen diesseits und jenseits des Atlantiks. Freimütig teilte die Gruppe ihre Erfahrungen mit mir und ich erzählte ihnen von meinem Plan, diverse Destillerien in den Highlands anzuradeln. Zum Abschluss unseres lockeren Treffens spendierte ich noch jedem ein Dram seiner Wahl und verabschiedete mich in die regnerische Nacht hinaus.

* * *

Schotten gehen früh zu Bett und stehen spät auf. Bei dieser gesunden Angewohnheit wundert es nicht, dass sie nach ausgedehnter Nachtruhe ein deftiges Frühstück für ihr Tagwerk brauchen. Mit einem Porridge-Frühstück empfing mich meine bemutternde Wirtin um 9 Uhr. Nun ja, ein solches Frühstück ist vor allem gesund. Schleimig wie die zarten Haferflocken nach dem Einkochen im Teller liegen, verkleistern sie die Magenwände und lindern so das Beißen der sauren Säfte. Dafür sättigt der Brei nur kurzzeitig, besteht er doch zu 80 % aus Wasser. Wohlgemerkt, als Magenschützer ist er überaus gesund, aber für die Blase ist er eher lästig, denn die regt sich schon bald, bekommt sie doch viel Zuspruch.

Nun gehörte ich nicht zu den Reisenden, für die Porridge ein Fremdwort war. Seit Jahren ist mir der Haferbrei derart vertraut, dass ich an der Porridge Weltmeisterschaft „Golden Spurtle“ hätte teilnehmen können, die alljährlich in Carrbridge in den Highlands stattfindet.

Zum Porridge kam ich nach einer Antibiotika Kur, die meine Darmflora vorübergehend ruinierte. In meinem Elend suchte ich einen Arzt der Traditionellen Chinesischen Medizin auf, der mir Haferschleim zur Regeneration der Darmflora empfahl. Der medizinische Rat half, weil ich über Monate brav die Porridge Kur befolgte. Später blieb ich beim gesunden Brei, dessen Rezeptur ich allerdings über die Jahre verfeinerte. Anfangs kochte ich mir den ärztlich empfohlenen Ingwer-Porridge mit einer Prise Salz. Später wurde mein Rezept delikater: ein feingeriebener Apfel, einige Spritzer Zitrone, drei Esslöffel Soja-Joghurt, zwei Esslöffel eingeweichte Chia- und Hanfsamen sowie Ahornsirup zum gesunden Süßen. Soweit mein bisher unveröffentlichtes Rezept, das die salzige, graue Haferpampe an diesem Morgen in Campbeltown weit in den Schatten stellte.

Während ich den salzigen Haferbrei runterwürgte, durfte ich mir das Jammern meiner fülligen Wirtin anhören, die morgens wie abends eine Kochschürze trug und anscheinend im Chaos der Kochlöffel, Teller und Gerätschaften in ihrer Küchennische wohnte, während ihr schmächtiger Mann bei Wind und Wetter durch die Straßen und Kneipen strawanzte. Sie beklagte sich bitterlich über die britische Regierung, die Schottland nur ausblutete und nichts investierte. Mit Wehmut in der Stimme beschwor sie die guten alten Zeiten, als es in Campbeltown noch eine hochseetüchtige Heringsflotte und 37 Brennereien gab. „Die Jungen“, seufzte sie, „gehen alle weg, nach Glasgow oder in den englischen Süden. Wir Alten können bleiben und müssen uns nach der Decke strecken. Ich muss drei Zimmer vermieten, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Hätten wir nicht Springbank und Glen Scotia[1], es sähe düster in Kintyre aus und die Arbeitslosigkeit wäre noch um einiges höher. Zurecht sagen alle im Ort, Springbank sei ein sozialer Betrieb. Immerhin arbeiten dort siebzig Arbeiter und Angestellte. Zum Glück hat sich die Geschäftsleitung nicht der Rationalisierung als Allheilmittel verschrieben.“

Ich konnte ihr nur zustimmen. Auch hatte ich von John gehört, dass jeder Mitarbeiter, der in Rente geht, ein Whiskyfass erhält, dessen Inhalt dem Alter seiner Betriebszugehörigkeit entspricht. Zu dieser Schenkung gehörte die Regel: Der angehende Rentner konnte das Fass entweder an seinen ehemaligen Arbeitgeber oder auf dem freien Markt verkaufen. Diese Entscheidung stand ihm frei. Bei vierzig Jahren Betriebszugehörigkeit, konnte mit etwas Glück ein beträchtliches Sümmchen von 40.000 Pfund zur mageren staatlichen Rente hinzukommen. In keiner der später besuchten Destillerien sollte ich von solch einer sozialen Errungenschaft hören.

Als meine Wirtin den Namen einer zweiten Destillerie am Ort erwähnte, horchte ich auf. Jetzt hakte ich nach: „Glen Scotia?“

„Ja, eine alte Destillerie gleich drüben an der Bucht.“

Noch nie war mir der Name Glen Scotia begegnet, vermutlich deshalb sah ich sie verwundert an. Statt mir auf die Sprünge zu helfen, lachte sie plötzlich aus vollem Hals, stemmte wie eine italienische Mamma die schenkeldicken Oberarme in die Hüfte und rief: „Dalli, dalli, der Tag hat längst angefangen!“ Lachend fügte sie hinzu: „Dalli, dalli habe ich von polnischen Gästen gelernt.“

Vermutlich hatte meine Wirtin einen Schalk im Nacken sitzen, gewiss aber jenen schwarz angehauchten Humor der Schotten, der mir noch öfters begegnen sollte. Ich freute mich über ihre Aufforderung, den Hintern zu heben. Möglichst unauffällig schob ich den halbleeren Suppenteller zur Seite und verschwand in mein Zimmer, wo ich mich für einen neuen Regentag fertigmachte. Kurz hatte ich überlegt, von ihr einen Regenschirm auszuleihen, aber dann kam mir das doch etwas verweichlicht vor, zumal es um 10 Uhr nur noch nieselte. Auch lag mein Ziel nur dreihundert Meter entfernt, die Union Street in Richtung Zentrum hinab.

Ja, Campbeltown, das stand mir nach dem Klagen meiner Wirtin noch deutlicher vor Augen, war ein abgeratzter Ort. Auf meinem Weg stadteinwärts kam ich am Trauerspiel eines armseligst bestückten Trödelladens vorbei, konnte im Vorbeigehen durch die verwitterte Tür eines Handyladens ins Innere spicken und durch die offene Tür eines indischen Gemischtwarenladens ein Allerlei von Curry bis Koriander riechen. Die Hausfassaden zwischen den Geschäften waren mit Strichen, Linien und verschwörerischen Signaturen in schwarzer und weißer Farbe bemalt und die Schaufenster der sich anschließenden, leeren Geschäftslokale mit Plakaten, die für eine Sexbar und Gebrauchtwagen warben, in vielen Schichten zugeklebt. Die beiden jungen Frauen, die mir mit pinken Haarfrisuren und in schwarzen Jogging Anzügen auf dem Gehsteig entgegenkamen, schauten drein, als hätten sie versalzenen Porrigde zum Frühstück gegessen. Zwei Männer, die im Abstand auf sie folgten, trugen rotweiß gestreifte Nylonjacken und schwarze Baseball Kappen mit Werbeprints und pafften auch nicht fröhlicher E-Zigaretten. Ihnen lief ein älterer Typ mit Zauselbart hinterher, der Tätowierungen durch den Regen trug, als wollte er beweisen, dass seine armlangen Hautritzungen wasserfest sind. Über dem schwarzen T-Shirt trug er lediglich eine Weste aus Lederimitat, obwohl der Meerwind eisig durch die Straßen pfiff. Einzig die dicht an dicht parkenden Autos machten den Eindruck, als seien sie gepflegt und neueren Datums. Auch waren sie aus deutscher Sicht erstaunlich farbenfroh, ja, ihre Lackierung wie aus dem Malkasten entliehen: rot, blau, weiß, metallic grün, kanariengelb und selten schwarz. Der Kontrast des bunten Blechs zu den müden, aschgrauen und regennaß eingeschwärzten Hausfassaden hübschte das urbane Erscheinungsbild auf und ließ die Union Street weniger trist erscheinen.

Selbst im dreilagigen Zwiebel-Look lief ich fröstelnd durch den kalten Regen und hoffte sehnlichst, dass Cadenhead’s gleich um die Ecke lag. Bis zu dem Laden lief ich zügigen Schritts den Gehsteig entlang, um warm zu werden. Als ich tüchtig ausschritt, meldete sich auf einmal das Sitzfleisch mit einem brennenden Schmerz, so als ahnte es bereits, dass es am folgenden Tag wieder mein ganzes Körpergewicht tragen müsste. Da noch viele Meilen vor mir lagen, schwor ich bei diesem Fingerzeig, meinem Hintern mehr Ruhe zu gönnen.

[1] glen sko-sha